栏目分类

热点资讯

你的位置:九游会真人第一品牌游戏合营 > 新闻动态 > 蒋介石为何败给毛主席? 粟裕: 毛主席最不看重的东西, 他视为珍宝

蒋介石为何败给毛主席? 粟裕: 毛主席最不看重的东西, 他视为珍宝

发布日期:2025-04-12 00:48 点击次数:106

很多人对解放战争存有两大疑问,一是为什么拥有430万正规军国民党,在装备、后勤补给、作战技术、交通运输,财政等多个方面都处于遥遥领先地位的国军会败的如此迅速,如此叫人唏嘘?

这里面除了毛主席的英明领导、解放军战士的不怕牺牲、英勇作战外,蒋介石本人在这场失败中占据了多少因素?

二是同为领袖,为什么毛主席领导的人民解放军能够所向披靡,团结一心,而蒋介石领导的国民党军却矛盾重重、互相掣肘?带着这些疑问,让我们一同走进今天的文章。

思想上都不高度统一,还怎么令行禁止打胜仗?

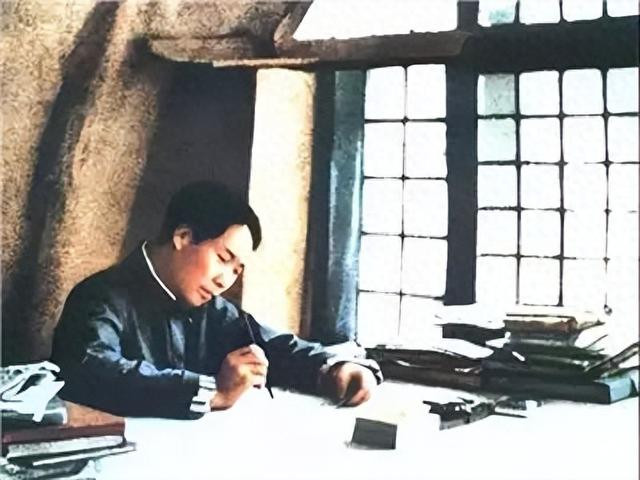

毛主席曾说过:“胡宗南向延安大举进犯后,我和周恩来,任弼时同志在两个窑洞里指挥了全国的战争。”周总理也讲过:“毛主席是在世界上最小的司令部里,指挥了最大的人民战争。”

为什么毛主席可以在世界上最小的司令部里,凭借一封又一封的电报,就能够指挥千军万马取得接二连三的胜利?这既得益于毛主席高瞻远瞩的战略目光和娴熟的领导艺术;更得益于党的高度集中统一以及各级干部对中央决策的自觉,并且有创造性的贯彻执行。

我们党向来强调纪律建设,长久的纪律约束和纪律教育,形成了广大党员个人服从组织,全党服从中央的高度自觉。

与国民党历来派系严重,内部四分五裂相比,我们始终是团结如一的整体,而这种团结最重要的一点就是要有共同的理想、追求和信念,特别是在延安整风之后,完全清除了党内幸存的各种山头主义,实现了全党、全军在思想上、行动上的高度的步调一致,形成了团结友爱的和谐氛围。

而提及团结统一,就不得不提全党上下高度统一的大局观,内战爆发之初,各个解放区尚未形成合力,但全党却做到了步调一致,行动统一。1946年6月17日,贺龙在晋绥分局高级干部会议上说:“我们这里蒸蒸日上,仅仅是局部,延安好了就代表全体。延安可以说是我们的大脑,大脑是不允许出一点问题的,但手足有点问题还不足为虑,必要时甚至可以牺牲掉一只手。”

那时的各个解放区虽然延安并未建立紧密地联系,但全党始终把延安看作是自己的“大脑”,并且无条件的听指挥、任调遣,同时又发挥自己的主动性和创造性。

以贺龙本人为例,他自己就是讲大局、听命令的代表。抗日战争时期,晋绥解放区是由贺龙领导的红二方面军改编而来的八路军120师的重点活动区域。晋绥解放区地处要地,是陕甘宁与各解放区联系的必经之路,120师的关键任务就是确保陕甘宁边区的安全,但晋绥解放区面积小、人口少、向外延伸的空间有限,这也就侧面印证了为何抗战之时八路军中3个师为何只有120师没有大力发展的原因。

1942年,我去延安时,就将一大笔经费带给延安。当时,我是从中央的角度去思考的,为了让延安无后顾之忧,即便是牺牲晋西北,整个晋西北一蹶不振,也在所不惜。因为延安是我们的党中央,是我们的政治中心,时不时就有外国记者、无党派人士,各路友人去采访参观,将延安建设的漂亮一些,于各个方面都有重大的政治影响。

需要强调的是:“解放战争时期,贺龙是彭德怀的得力助手,统筹西北野战军的财政与后勤,这对于一个久经沙场的战将来说是多么难得的事情。”

也正因为如此,我们在面对兵强马壮的国民党军时才能爆发出惊人的战斗力,而我们在抗战胜利之初之所以能够快速实现“向北发展,向南防御”的战略意图,马不停蹄从各解放区抽调10余万精锐和数万名干部奔赴东北,更加说明了全党对中央这一战略的高度认同和自觉贯彻。

“向北发展,向南防御”的战略确定后,全党上下闻风而动,晋察冀、山东根据地的精锐星夜兼程向东北开进,华中的新四军进驻山东,江南的部队退到江北,这进一步表明了全党上下的大局意识和凝聚向上的向心力。时任晋察冀军区司令员兼政委的聂荣臻说:“我们支援东北,就是要义无反顾的执行中央的命令,我们晋察冀根据地地域广袤,老百姓拥护我们,不愁没有用武之地,我们亦可向南发展。而东北则处于起步阶段,可以说是一穷二白,但又是中央要率先夺取的地区,我们一旦抢占了东北,于解放战争而言就有了稳固的大后方,这对全局来说是百利而无一害的。”

当时,山东军区司令员兼政委罗荣桓也讲过:“我们山东在所不辞,中央要什么,我们就给什么”,进军东北的战略是着眼于全国解放战争的胜利的全盘考虑,广大干部、战士离开经营这么久、欣欣向荣的根据地,听从中央的统一调遣,这恰恰说明了全党、全军的大局意识。

解放战争的胜利证明,抢占东北是解放军打败东北的关键一环,我们与国民党军战略决战就是先从东北开始的。

当时,进驻东北的军队可以说是来自四面八方,大的区域可以分为华北的八路军、华中苏北的新四军,以及东北的抗日联军,而八路军则又可以细分为山东和晋察冀以及小部分晋冀鲁豫、晋绥的部队。这些部队之间大都来自不同的系统,彼此之间不存在隶属关系。

但他们都是共产党领导的军队,都能听从延安、党中央的指挥,不会像国民党军队那样,彼此抢地盘、争码头,只用了3年时间就创建了一支总数超过百万、战斗力强悍的军队。

统帅对一线指战员的信任,是打胜仗的关键因素

1947年9月28日,周总理在一次关于时局的报告中总结了我们为什么能快速夺取胜利的原因,他认为主要有3方面的因素:一是人民坚定不移的支持我们,相信我们是为他们做事的;二是我们的军队是服务于人民的,是人民子弟兵;三是党中央和毛主席领导的好。

解放军之所以能够秋风扫落叶之势打败国民党军,与党坚持一个强有力的中央集体领导,人民解放军有一个英明的统帅是密不可分的。当时,全党自觉维护毛主席为核心的中共中央权威,与中共中央保持高度一致,而毛主席对各个解放区的负责人高度信任,做到放手不遥制,充分发挥其主动性、能动性、积极性有着紧密的关系。

1947年2月莱芜战役之后,蒋介石吸取了此前多路进攻的惨痛教训,对华东野战军、粟裕采取了“密集靠拢、加强联系、稳扎稳打,逐步推进”的有力战法,使得华野没办法将其轻易调动,逐个歼灭。

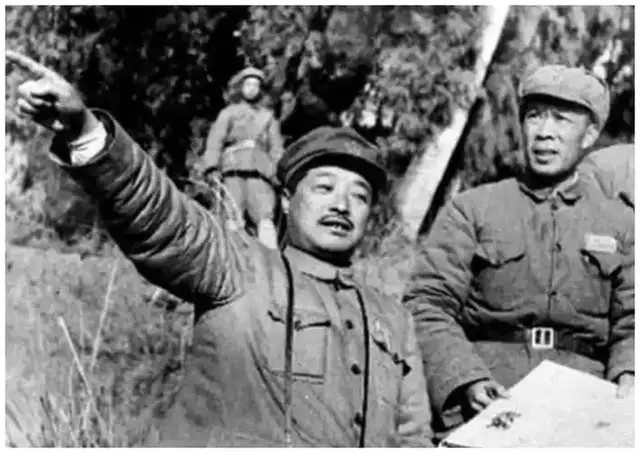

1947年5月初,为了寻得有利战机,粟裕下令各主力全线退守至莱芜、新泰、蒙阴一线,以待有利战机,好让国民党军放开手脚前进,诚如粟裕所料,5月10日,国民党军集结15个整编师近30万人,由临沂泰安整合,兵分3路向莱芜、新泰、蒙阴、汤头进犯,这正式粟裕苦苦等待的战绩。

5月12日,毛主席致电陈毅、粟裕,“你们须集中精力选择较好打之一路,瞅准实际全力歼之。究竟先打哪路合适,由你们临机决断,我们不遥制。”毛主席的高度信任让陈毅、粟裕信心大增,他们原本想先打紧逼沂水以南的敌7军第48师,在获悉蒋介石的“五大王牌”之一的整编74师孤军冒进后,决定先拿整编74师开刀,在获得军委批准后。紧接着,华野就打响了孟良崮战役,以5比1的绝对优势兵力,全歼了整编74师,从而一举打破了蒋介石对山东全面进攻的美梦。

1946年6月2日,中原局向中共中央、毛主席发来急电,“国民党对中原解放区步步紧逼,已呈现全面封锁之态势”,“我们欲向南突围奈何有长江天堑,向东突围则国民党军在津浦路驻有重兵,难以突破,由界首向北过黄河则因不能徒涉的河川很多,有可能全军覆没,为今之计只能由豫西南向鄂中西突围这两条路,但这两条路的其中一条已被敌军所攻占,若另外一条再被敌军所攻占,则我部将失去集体突围的最佳路线。情况危急下,队伍虽能化整为零分散突围,可若兵力分散,突围路线上危机重重,很可能会导致半数部队无法突围。”

如果一旦敌军部署完毕,全力向我发起攻击时再突围,届时我部将在战略上、战术上处于被动挨打的地位,那个局面恐难以想象,因而我们提议中央可以允许我们于本月底开始实施主力突围计划,即经鄂中两个纵队分别向陕南和武当山突围,而后进至陕甘宁边区。

我们认为就时间和敌情而言,现在主力突围相较之前仍存在很大的难度,在此期间可能会有一定的折损,可若再不主动突围,则之后恐有重大损失。

6月23日,毛主席为中共中央起草致电中原局电报:“同意立即突围,愈坚决愈有利,不要有任何顾虑,生存第一,胜利第一”,尤为强调“今后行动,一切由你们自行决策,以免贻误战机。”

很显然,这样的“临机决断”之权,是建立在下级对上级权威的主动维护,上级对下级能力高度认可上的,粟裕就曾感慨道:“毛主席总是可以通观和掌握战争全局,又可以从战场实际出发。他很愿意听取前线指战员的意见,给予他们应有的机动权和自主权,充分发挥战场指战员的能动作用。”

“并且在作战方针和战役中关键性问题上进行及时明确的指导,至于其他具体作战部署和战场处置,就由战役指挥员依据战场瞬息万变的实际情况去自行定夺,这种英明的统帅方法和作风与蒋介石形成了鲜明对比。”

那么蒋介石和部下的关系又是怎样的呢?用现在流行的词语来形容那就是“双标”,他既要求部下对其保持绝对的忠诚,又不愿意放手让部下发挥主动能动性,动不动就上演越级指挥的操作,弄得国军众将领不知所云。

白崇禧曾评价其:“蒋老时常上演微操,连一个交通大队,一个步兵营都要亲自过问,弄得前方将领小心翼翼、无所适从,人家送他步兵指挥官的外号,我看他是步枪指挥官。”

李宗仁也说:“我方指挥系统存在诸多诟病,而最大的诟病就是蒋先生的越级指挥,蒋先生不仅不擅长统将,更不擅长将将。但是他就喜欢往作战部里一坐,拿起电话遥控指挥前方作战。抗战时,他的电话可以直接打到师部一级,之后与共军作战更是直接打到团一级指挥官。他的越级指挥要么是打电话,要么是发电报,因而战区司令官或者集团军总司令和军长都不清楚发生了什么。有时候部队突然调动,前线指挥官却一头雾水。但是蒋先生的判断实在不敢恭维,又遇事不够坚定。往往队伍走到半路,他又有了新的奇思妙想,致使前线发生紊乱。”

蒋介石的这种指挥不仅让部下苦不堪言,他自己也深受困扰。他身边的高级参谋张群说:“领袖不论是在清晨、还是午夜,有时候甚至通宵,总是电话不断,要么是接前方报告,要么是下达指示不但在政治上要废寝忘食,在军事上也要日理万机。”

面对众人的不满,蒋介石也倍感委屈,他说:“现在有很多人批评,以为统帅对部队各级将领处处限制,各种约束,这显然与事实不符。如果我们的将领能够坚决贯彻指示,誓死达成任务的话,那我还至于如此辛苦吗?”

要说蒋介石绝对算的上的一位勤勉的领袖,但却没有领袖之风,处处把权不善于放权,对下级多是指责又不愿为其担责,结果就是费力不讨好换来国民党军的节节败退。

淮海战役时,中原和华东野战军的总兵力远远低于国民党军,而且集结在徐州四周的几个国民党兵团都有着不俗的战斗力,是蒋介石的嫡系部队,强如徐州“剿总”副司令的杜聿明、第7兵团司令官的黄百韬、第12兵团司令官的黄维、第2兵团司令官的邱清泉、第13兵团司令官李弥,哪一个不是能征善战之辈?

可偏偏就是在两个月时间里,其80万精锐硬是被60万解放军打得落花流水,随着淮海战役的惨败,国民党军的大势已定,杜聿明后来回忆说:“蒋介石先生错估了解放军的战斗力,太相信自己的判断,幻想着不增加兵力,南北对进,打通津浦路徐蚌段,可是当看到解放军来势汹汹、作战勇猛,对进无望,又决定放弃徐州,以现有的残余兵力保卫南京。”

“待到徐州的部队出击后,他又错判了解放军的战略运动(以为解放军要撤退),因而又改变决心,命令从徐州撤下来的蒋军再次杀向解放军,协助李延年兵团以解救被围困的黄维。黄维兵团就是这样被套在解放军的预设包围圈内,被团团围住,战斗力日益减少,被一步步压缩。

直至10月10日,蒋介石才幡然醒悟他的部队没有击退解放军的希望,于是决定要黄维在空军和毒气的掩护下白天突围,黄维则认为白天突围太过危险,双方争执不下,直至15日晚,黄维见大势已去,于是夜间突围,黄维一经突围,在解放军层层阻击下瞬间溃不成军,除胡琏乘战车逃脱外,全部被歼。蒋介石事后抱怨重重,责怪黄维不听他的命令在空军毒气掩护下突围,而擅自于夜晚发起突围,是自取灭亡,殊不知他的3次改变决心,才是淮海战役全面战败的罪魁祸首。”

也恰恰是因为蒋介石的固执己见,对于属下缺乏应有的信任,于是出现了这样的怪象:“所有中央系的将领都晓得蒋介石有这样的毛病,他们知道执行蒋介石的命令,多半是要打败仗的,可如若不听他的命令,出了乱子,更没法交代。索性大家直接躺平,让蒋介石自己下命令,吃了败仗是最高统帅的责任,大家反而相安无事。”

久而久之,国民党各级军官就成了麻木执行命令的机器,毫无主观能动性可言,而战场的情况可是千变万化的,蒋介石长此以往的越级指挥只能让国民党军处处陷于被动。

因此,“蒋介石在越级指挥中暴露的问题就越来越多,其中最致命的一条便是主观和客观相脱离,不通盘且耐心地琢磨实际情况,不认真聆听前线指战员的意见,而只是凭借自己主观的愿望和臆断行事。由于对战场的实际情况和可能发生的变化没有做充分的预估,仅凭空话示人,提不出解决问题行之有效的办法。看似比谁都忙,可是一旦遇到出人意料的情况又只能疲于应付,或者草率地轻而易举地改变主意,使得一线将领不知所云,即便有相左之意见也不贸然提出,只能硬着头皮执行命令。”

蒋介石的各种越级指挥,神级操作,真印证了那句话“一将无能,累死三军”。试问,摊上这样的统帅,哪有不败的道理呢?